6月

6月 30日(月)5年生メダカ特別授業 一斉下校

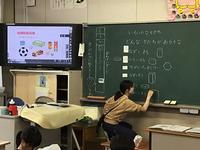

3年生は算数で「10倍した数」について学んでいます。

10をひとまとめにして、物の値段が10倍である場合を例にして考えました。

練習問題にも取り組み、考え方と計算の仕方を学びました。

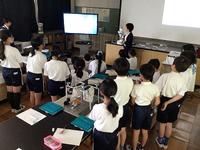

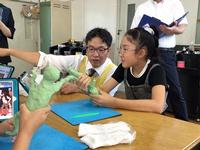

5年生は理科の授業で扱うメダカを育てながら、生命の誕生や命の大切さを学んでいます。

今日は、特別に講師をお招きしてメダカの特別授業を行いました。講師は、宇都宮大学の特任准教授

四宮 愛 理学博士でした。メダカの特性やからだの特徴、受精卵の様子などを観察しながら、生き物の

巧みなしくみを学びました。自然の神秘を解き明かすヒントになりました。

6月 27日(金)4年生クリーンセンター見学

4年生は社会科「すみよいくらしをつくる」の授業の一環で、岡崎市中央クリーンセンターの見学へ出かけました。

施設の説明、可燃ごみの処理のしくみ(運搬から焼却、最終処分まで)を教えていただき、施設内を見学しました。

興味津々に見学する姿、積極的に職員の方へ質問する姿、仲間と仲良く行動をともにする姿・・・4年生の子どもたちが

生き生きと学ぶ姿がすばらしかったです。

今日の学びを日常生活に生かしていくことでしょう。

6月 26日(木)歯きらり週間開始 一斉下校

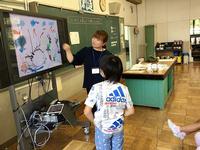

3つの学級で、校内研究授業がありました。

1年生は生活科「なつと あそぼう」の授業で、子どもたちがどう工夫したらお気に入りのシャボン玉を

つくることができるのかを追究しました。

2年生も生活科「あそんで つくって くふうして」の授業で、身のまわりにある筒や箱、ペットボトルキャップなど

を使って、材料の形を生かした遊びを追究しました。

6年生は、総合的な学習の時間「まだ見ぬてこを見つけよう!」の授業で、身のまわりの道具にてこの原理がどのように

生かされているか、チームごとの追究を発表しててこの有効性を学びました。

どの学級も子どもたちが意欲をもって授業にのぞみ、友達とともに学ぶ姿がたくさん見られました。

6月 25日(水)歯きらり週間開始 ALT授業

2年生音楽の授業では、鍵盤ハーモニカで「ぷっかりくじら」の演奏に取り組んでいます。

くじらが楽しそうに浮かんでいる様子、リズムに乗って泳いでいる様子をイメージしながら演奏しました。

互いに指使いを確認する場面もあり、互いに学んで高めていこうという姿勢が2年生にあります。

2年生が先月から大切に育てている野菜は、日に日に大きくなっています。収穫した野菜は自宅へ持ち帰りますので、

ぜひお子さんの話を聞いてください。

6月 24日(火)歯きらり週間開始 ALT授業

1年生は「書写(かきかた)」の授業で、文字の書き順、「とめ」「はらい」に注意しながら、

皆真剣に取り組んでいました。

時々、姿勢や鉛筆の持ち方に気を付けるよう、担任から話がありました。

デジタル化が進んでも、将来にわたって文字を書く必要はあります。読みやすく整った文字を書けるよう、

これからも頑張りましょう。

また、毎朝水やりを続けている朝顔(あさがお)がぐんぐん成長しています。どのくらいまで伸びるのでしょうか。

6月 23日(月)歯きらり週間開始 クラブ活動

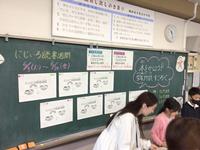

あじさい・たんぽぽ組さんは、国語の時間を活用して「読書の記録」を書きました。

先週までの「にじいろ読書週間」のまとめとして取り組みました。

これからも読書に親しむ愛宕小学校の子供たちでしょう。

月に1回のクラブ活動がありました。今年度は、理科実験、折り紙、手芸、ナンプレ&クロスワード、

トランプ、かるた・百人一首、ソフトバレーボール、ドッジボール、筋トレの9講座です。

興味関心のある講座から選択し、4年生から6年生の全員が入っています。

子供たちの活動を発表できる場面を設定できるよう考えています。

6月 20日(金)

6年生の算数の授業はいつも活気があります。自分で問題を解き、疑問点は席を離れて友達に聞いたり、2人の教員に質問したりと

いろいろな形で学びを深めようと意欲的に取り組んでいます。学級全体で確認する内容については、教員が板書して徹底しています。

総合的な学習の時間では、「岡崎のよいところ紹介」について、チームを組んで情報を

交換しながらタブレットにまとめていました。

また、6年生は学級会を行い、友達への声かけの仕方や話す内容、学級の雰囲気について話し合いました。

今の状況をどう思うか、誰もが心地よく生活するために何ができるか、どんな声かけをするとよいのか等思いを述べました。

担任と教頭からのお話もありました。

トラブルから学んだことを活かして、小学校生活最後の一年、仲間と毎日素敵な思い出をつくってください。

6月 19日(木)一斉下校

「特別の教科 道徳」の授業では、各学年の成長に応じた内容の教材・題材を選定し、

子どもたちが自分事として考える場面を設定しています。

5年生は、教材『ドッジボール対決』を用いて、「互いに高め合うことのできる友情」について

考えました。一人一人の意見をチーム内で交流させて考えを深め、全体の場で発表しました。

自分だったらどんな選択をするのか、その選択で他人はどう感じるのか、深く考えることができました。

また、今日は「愛知を食べる学校給食の日」で、特別メニューの給食でした。

・ごはん(岡崎市産 あいちのかおりSBL)

・ベジ担スープ(野菜の入ったタンタンスープ 八丁味噌の味付け)

・えいよう満点 お茶~はん(岡崎市宮崎地区で育てられたお茶の入り)

・愛知のしそ入り春巻き(愛知県産の青じそが入った春巻き)

・蒲郡みかんゼリー(蒲郡市産のみかんを使ったゼリー)

子どもたちは「おいしい!おいしい!!」とモリモリ食べました。

6月 18日(水)文化庁助成事業 能楽公演(4~6年生) ALT授業

岡崎市民会館・甲山会館にて、文化庁助成事業「学校における文化芸術鑑賞・推進事業」として開催された能楽公演に

参加しました。能楽観世流の方々による狂言「柿山伏(かきやまぶし)」、能「土蜘蛛(つちぐも)」を堪能しました。

子どもたちは「山伏の物まねがとても上手で面白かった」「蜘蛛の演技に迫力があって怖いほどだった」等、能楽師の技のすごみを

実感しました。岡崎は、現在も「能楽を広める会」の活動や、岡崎城能楽堂での「薪能」の上演などがあり、江戸時代以前から能に

親しんできた地域です。子どもたちは、これをきっかけに、郷土の伝統・歴史に深く興味をもってくれることでしょう。

6月 17日(火)ALT授業

4年生は積極的にチーム隊形で授業に取り組んでいます。

今日は「台形と平行四辺形を見つけよう」の授業で、まず自分でぞれぞれの図形を探し、必要に応じて友達に聞いたり、

教員に質問したりして学びを深めました。教科書、補助教材の順で、さまざまな問題に挑戦しました。

また、昨日、4年生は養護教諭による体育「大きくなってきたわたし」という授業がありました。

発育や発達、そして身長には個人差があること、入学してから毎年4~6センチずつ身長が伸びていることなどを

知り、成長を確かめていました。健康に生活できていることに感謝した4年生でした。

6月 16日(月)委員会活動

書写の毛筆習字の授業は、3年生から始まります。『一』の文字を書き、今は『日』の文字を練習しています。

習字道具の扱いにも慣れ、準備・片付けをてきぱきとできる3年生です。

また、「特別の教科 道徳」の授業では、教材「教えてあげる?持ってあげる?」を用いて、優しい人の言動について

話し合いました。単に楽をさせるのではなく、その人のことを親身に考え、その人のためになる行動ができることが優しいのでは、

と学ぶことができた3年生でした。

6月 13日(金)4年生部活動見学

2年生の体育の授業で、子どもたちは「かけっこあそび、リレーあそび」に取り組みました。決められたコースを走ったり、

障害物を設置してコースをつくってリレー形式で競争したりと、かけっこを楽しみました。

1・2年生の体育は、「~あそび」を通して楽しみながら体を動かし、体力の向上、安全に運動する態度の育成、

協調性の育成、さまざまな技の習得などをめざして授業を展開しています。

また、2回目の4年生部活動見学を行いました。真剣な眼差しで見学する4年生の姿がとても素敵でした。

来週からは体験部活動が始まります。体調を整え、積極的に参加してください。

6月 12日(木)歯科検診 4年生校外学習 一斉下校

1年生国語の授業「ことばあそびをたのしもう」では、上下・左右のマスに適切なひらがなを入れて意味のある言葉を

つくり、ことばパズルを完成させました。進度に合わせて、担任と教員補助者が個別に対応しました。

また、全校児童対象に歯科検診が行われました。全体的に歯みがきができており、

「これからもしっかり歯みがきをやっていきましょう」と歯科医さんから助言をいただきました。

歯の病気にならないよう、毎日ていねいに歯みがきを行いましょう。

6月 11日(水)貞松・浜田バレエ団公演 ハッピースマイルズさん読み聞かせ 耳鼻科検診 4年生部活動見学

あじさい・たんぽぽ組では、図工の授業においても、学年と一人一人に合わせた教材で制作をしています。

準備は複雑になりますが、子供たちが目標をもって取り組む姿勢が成長をうながします。

文化庁主催学校巡回公演「貞松・浜田バレエ団 子供のためのバレエ鑑賞会」が開催されました。

日本を代表するバレエ団のプロダンサーの演舞に、子供たちには自然と歓声、拍手があがり、心をふるわせる感動を

いただきました。代表児童によるダンスもあり、会場は大いに盛り上がりました。

また、保護者・学区の方も鑑賞され、素晴らしい芸術を堪能されました。

今日は、ハッピースマイルズさんによる読み聞かせ「テーマ:父の日、時の記念日、新緑」、そして

全校児童対象の耳鼻科検診も行われた一日でした。

6月 10日(火)ALT授業 貞松・浜田バレエ団準備

6年生は理科の授業で『てこ』について学びました。学習のまとめとして、てこの原理を生かしてモビールづくりを

しました。折り紙(おもり)の数、ストローに付ける折り紙の位置を考えながら、モビールを作りました。

6月の「にじいろ読書月間」は2週目に入りました。今日は雨天ということもあり、図書室は子供たちでたいへん賑わいました。

図書委員が貸し出しや書籍の整頓を行ったり、教員補助者とともに図書室の整備を行ったりと、

皆で読書に親しむ環境を整えている愛宕小学校です。

6月 9日(月)一斉下校

5年生は社会科「高い土地のくらし」の授業では、群馬県嬬恋村でキャベツ栽培が盛んに行われている理由を

調べたり話し合ったりしながら、結論を導きました。

一人で予想 → 一人調べ(チームでの調べ合い、話もOK) → チーム内・学級内で発表

→ 初めの予想を振り返る という流れで学習を進めました。資料や映像から情報を集めることは、

社会科のおもしろさです。

また、明後日11日に行われる「文化庁主催 学校巡回公演 貞松・浜田バレエ団による子供のためのバレエ鑑賞会」に向けて

代表児童の練習が始まっています。全校児童が参加するバレエ教室のほかに、代表児童が出演する第2部『動物のカーニバル』

が予定されています。

全校児童で楽しむバレエ教室、そしてプロによる本格的な演舞が楽しみです。

6月 6日(金)不審者対応避難訓練

サポートティーチャーが入る4年生の英語の授業では、サポートティーチャーとデジタル教科書により正確な発音を

身につけています。今日は、一週間の曜日を発音しながら学びました。

3時間目の4年生音楽では、ドレミファ音楽会に向けて楽曲演奏を始めました。今日はピアニカを用いて、

「スーパー カリフラジスティック エクスピアリ ドーシャス」の初めて演奏しました。心地よいメロディが音楽室に

響いた、素敵な時間でした。

また、午後は不審者対応避難訓練を行いました。家庭科室への不審者侵入を想定し、担任の指示のもと、

不審者侵入側と反対方向から運動場へ避難しました。警報ブザー音に反応してすばやく避難できました。

校長からは、

①学校で不審者に遭遇したらどうするか、

②登下校中や公園で不審者に遭遇したらどうするか、

と具体的な話がありました。

6月 5日(木)5時間授業 一斉下校

3年生図工の授業では、「絵を描く会」で描いた、一人ひとりの作品(ショベルカーの絵)を

4人のチームで、そして学級全体で鑑賞し合いました。すごいなあと心が動いた描き方や、

工夫して描いているなあと思ったところをタブレットに書き込ました。

「本物みたいだね」「こまかく描いているね」「アップして描いているところがいい」…

今後、鑑賞した感想を生かして図工の学習に取り組むことでしょう。

5年生、そしてたんぽぽ組さんも図工の授業に取り組みました。

5年生は、粘土でスポーツの動きを表現しました。たんぽぽ組さんは、モダンテクニックの吹き流しの技法を用いて

絵本の場面を表現しました。子どもたちの感性、想像力に驚くばかりでした。

6月 4日(水)食育指導 ALT授業

2年生の授業では、コの字隊形であったり、全員前向きの隊形であったり、教科によって変化をもたせています。

コの字隊形では、友達に聞いたり、教えてもらったりしながら自分のペースで学習をすすめています。

音楽の授業では、一斉の隊形でリズムに合わせて踊りました。

栄養士の先生を講師としてお招きし、4年生と1年生は食育の授業を受けました。

4年生は給食の「食品ロス」について学びました。愛宕小学校では、平均毎日5.8キログラムの残飯があるそうです。

岡崎市全体では年間に340トンもの残飯が出るそうです。命をいただいている給食、なるべく残さないよう食べたいものです。

1年生は、はしの正しい使い方と栄養について、お話を聞きました。

すぐに役立てたい内容ばかりの食育指導の時間でした。

6月 3日(火)にじいろ読書月間開始 ALT授業

1年生の算数の授業では、「いろいろなかたち」の単元でさまざまな立体の学習をしました。

持ち寄った箱を組み合わせて作品をつくって作品を発表しながら、立体の仲間分けをしました。

自信をもって作品を発表する1年生の姿はたいへん立派でした。

今日から、図書委員会主催の『にじいろ読書月間』が始まりました。いつも以上に図書室の利用者が増え、

本の貸し出しも頻繁に行われています。この機会に、読書好きな子どもが増えるよう図書委員が頑張っています。

6月 2日(月)月曜朝会 一斉下校

あじさい・たんぽぽ学級では、図工の粘土作品づくりと、算数の計算力アップ(一人一人の進度に応じた内容)を

柱にした授業に取り組みました。でき上った粘土作品は、学級の仲間に紹介しながら完成度を高めています。

代表委員の司会・進行による月曜朝会がありました。

表彰披露、校長講話(チーム学習の話)、緑化委員会(緑の羽根募金額の紹介とお礼)、図書委員会(6月読書月間の紹介)、

そして代表委員会(素敵なあいさつを行う子どもの紹介)という順で行いました。

子どもたちが学校のために主体的に活動している様子がよくわかる月曜朝会でした。